por Mikaela Weisse e Liz Goldman– 28.04.2022.

Este artigo foi publicado originalmente em língua inglesa no Global Forest Review. Tradução e publicação em português no WRI Brasil

Por que nos concentramos nos trópicos?

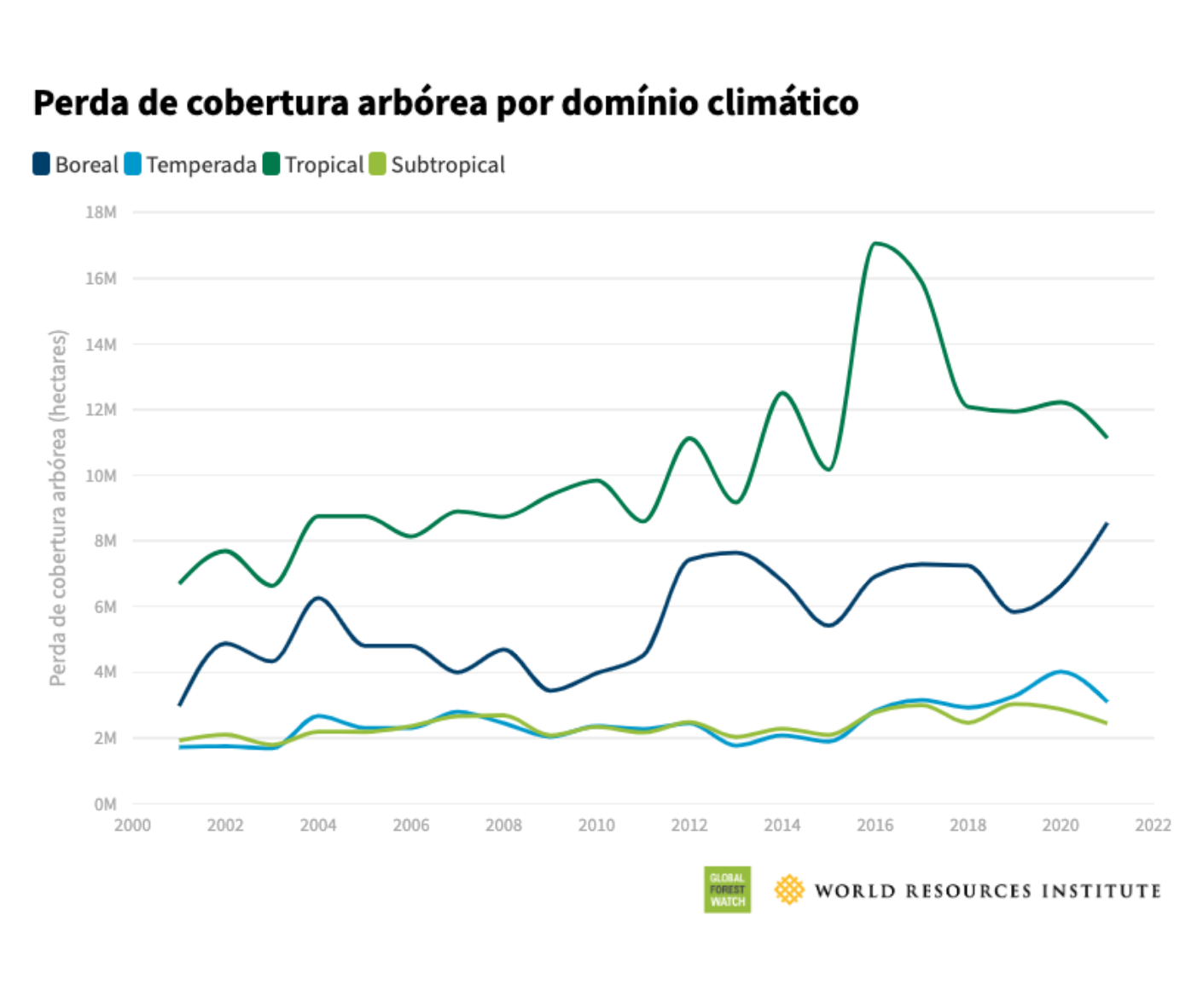

Embora os dados de perda de cobertura arbórea da Universidade de Maryland tenham cobertura global, o Global Forest Watch se concentra principalmente na perda nos trópicos, porque é onde ocorre mais de 96% do desmatamento, ou remoção permanente da cobertura florestal causada pelo homem. A perda arbórea em florestas boreais e temperadas é causada principalmente por silvicultura e incêndios florestais, que geralmente são distúrbios temporários nas florestas seguidos de rebrota. Saiba mais aqui.

Os trópicos perderam 11,1 milhões de hectares de cobertura arbórea em 2021, de acordo com dados da Universidade de Maryland divulgados nesta quinta-feira (28) no Global Forest Watch.

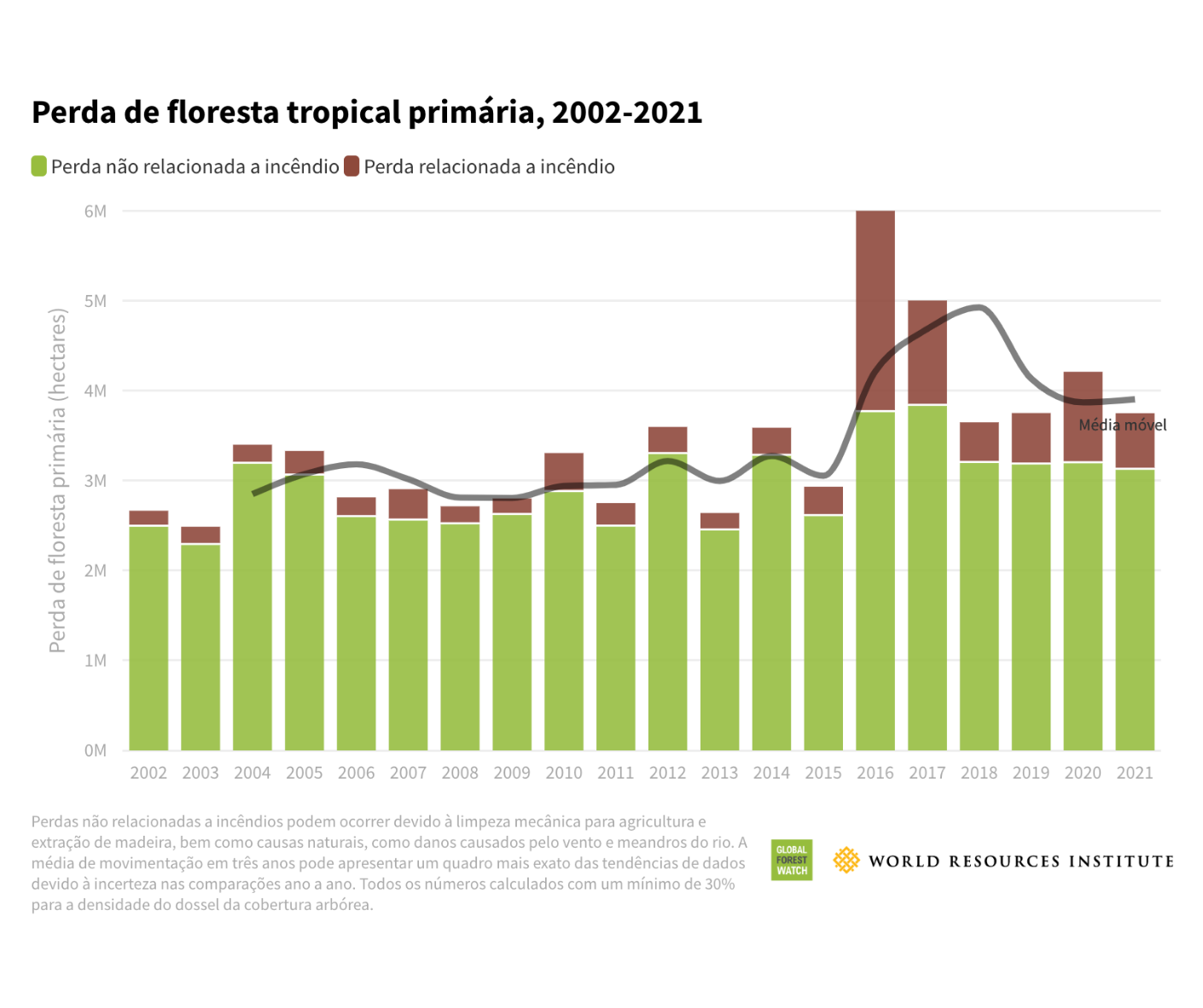

São particularmente preocupantes os 3,75 milhões de hectares de perda que ocorreram nas florestas tropicais primárias – áreas de importância crítica para o armazenamento de carbono e a biodiversidade – equivalente a uma taxa de 10 campos de futebol por minuto. A perda de florestas primárias tropicais em 2021 resultou na emissão de 2,5 Gt de dióxido de carbono, o equivalente à emissão anual de combustíveis fósseis da Índia.

A taxa de perda de floresta primária nos trópicos tem se mantido persistentemente alta ao longo dos últimos anos. Apesar dos trópicos terem perdido 11% menos floresta primária em 2021 do que em 2020, isso ocorre após um aumento de 12% de 2019 para 2020, principalmente puxado pela perda relacionada a incêndios.O que é a perda de cobertura arbórea devido a incêndios?

Graças a uma nova pesquisa da Universidade de Maryland, agora temos dados espaciais detalhados sobre onde os incêndios causaram a perda de cobertura arbórea. As queimadas geralmente têm implicações importantes para as emissões de carbono, ecossistemas e saúde humana. No entanto, as temporadas de incêndios flutuam conforme padrões climáticos, tornando mais difícil avaliar as tendências de perda de floresta ao longo do tempo. Separar a perda devido a incêndio da perda devido a outras causas (por exemplo, expansão agrícola ou extração de madeira) oferece mais nuances para entender a dinâmica da perda florestal ao longo do tempo. Leia mais sobre os novos dados aqui.

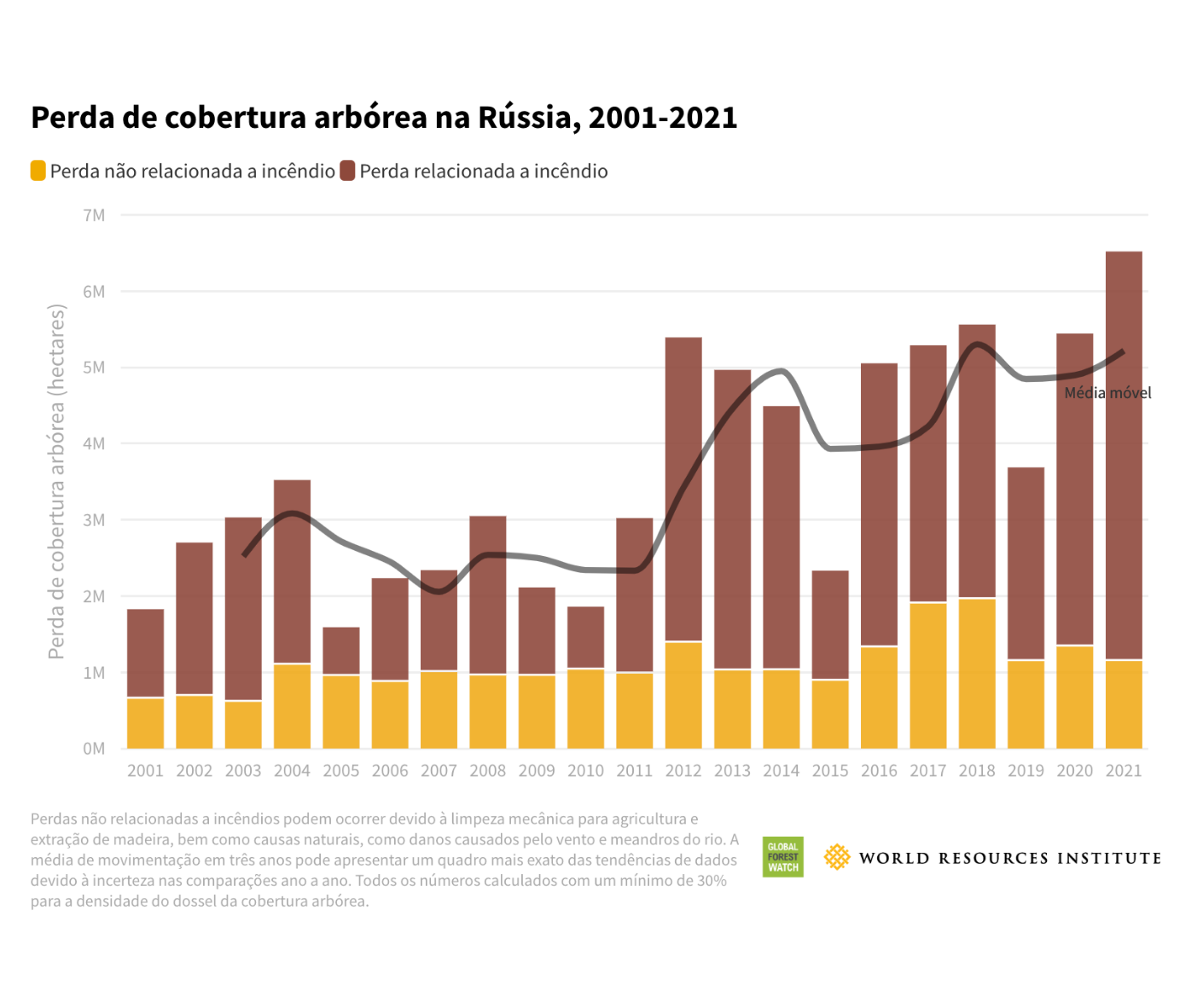

E não são apenas as florestas tropicais que preocupam. As florestas boreais – principalmente as da Rússia – sofreram uma perda de cobertura arbórea sem precedentes em 2021, em grande parte impulsionada por incêndios.

Essas tendências ressaltam quanta ação será necessária para atingir as metas globais de desmatamento zero. Na Declaração dos Líderes de Glasgow sobre Florestas e Uso da Terra, 141 países se comprometeram a coletivamente “interromper e reverter a perda florestal até 2030”. Alcançar esse compromisso exigirá um declínio consistente na perda de florestas pelo resto da década – um declínio que ainda não está acontecendo nos trópicos como um todo. As exceções ocorrem apenas em alguns países, principalmente Indonésia e Malásia, onde a perda de florestas primárias diminuiu significativamente nos últimos anos, e países como Gabão e Guiana, que perderam 1% ou menos de suas florestas primárias nas últimas duas décadas.

A seguir, um olhar aprofundado sobre algumas tendências da perda de florestas em 2021:

Novas fronteiras de desmatamento surgem na Amazônia brasileira

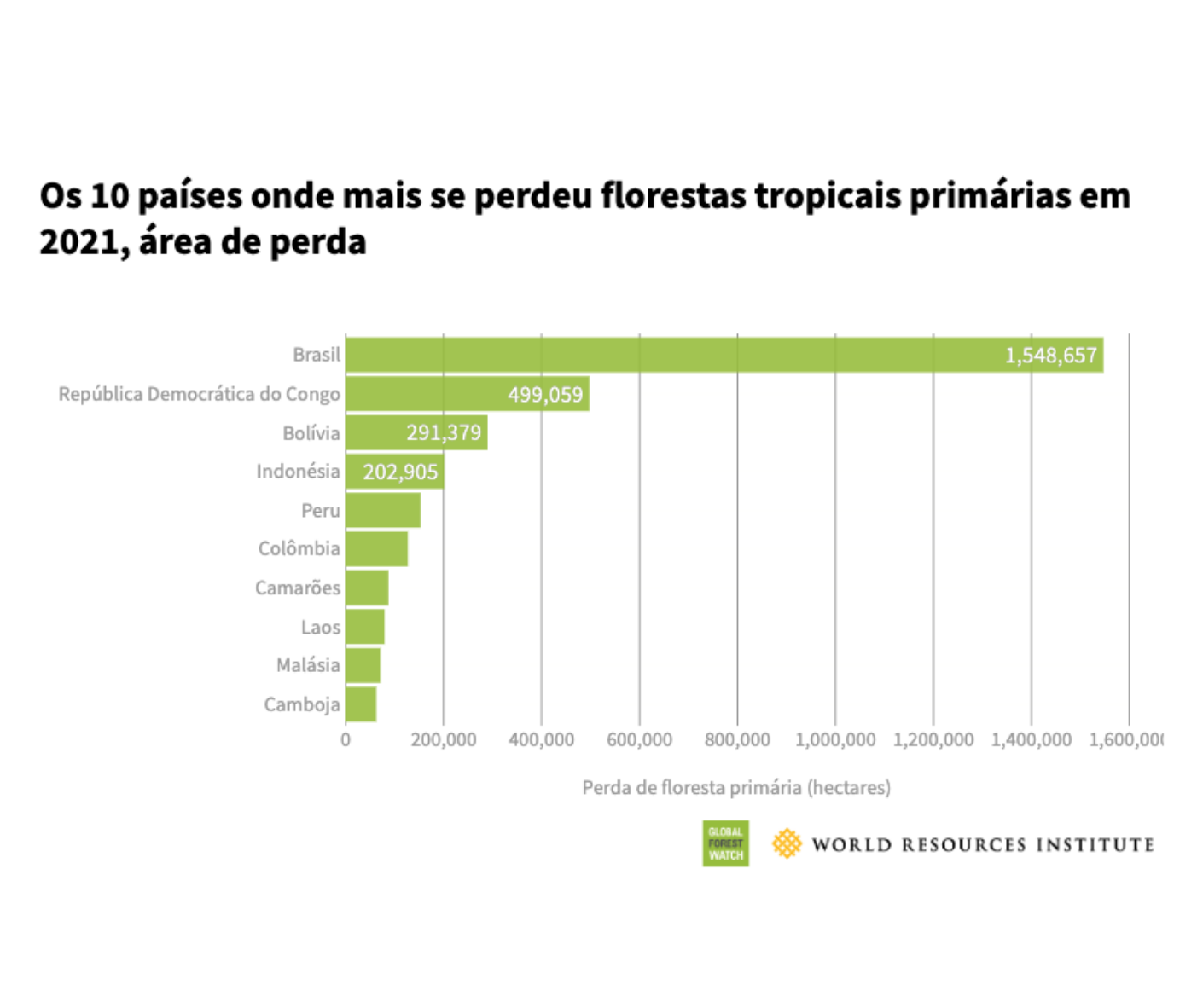

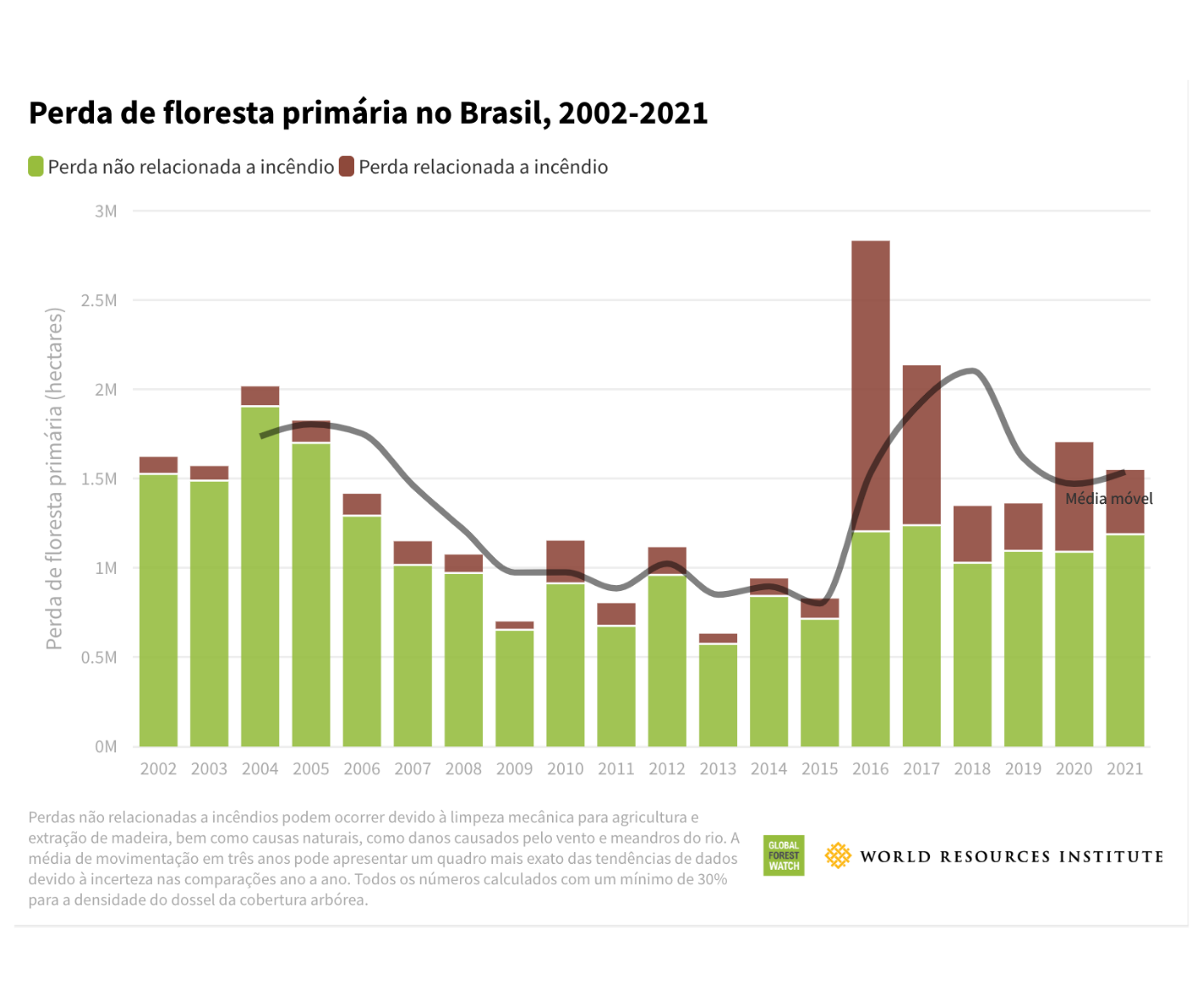

Como o país com a maior floresta tropical primária, o Brasil lidera consistentemente a lista de maior perda de floresta primária no mundo. Mais de 40% da perda de floresta primária tropical em 2021 ocorreu no Brasil, um total de 1,5 milhão de hectares.

A taxa de perda de florestas primárias no Brasil tem se mantido persistentemente alta nos últimos anos. A perda relacionada a incêndios flutuou dependendo do nível de queimadas fora de controle, mais recentemente com um pico em 2020 na Amazônia e no Pantanal. Enquanto isso, as perdas não relacionadas a incêndios, que no Brasil são mais frequentemente associadas à expansão agrícola, aumentaram 9% de 2020 a 2021. Esses dados são consistentes com os do PRODES (leia mais sobre diferenças e semelhanças dos dados da Universidade de Maryland e do PRODES aqui), sistema de monitoramento oficial do Brasil que mostrou que 2021 teve a maior taxa de desmatamento raso na Amazônia desde 2006, quando medidas foram implementadas para reduzir drasticamente o desmatamento.

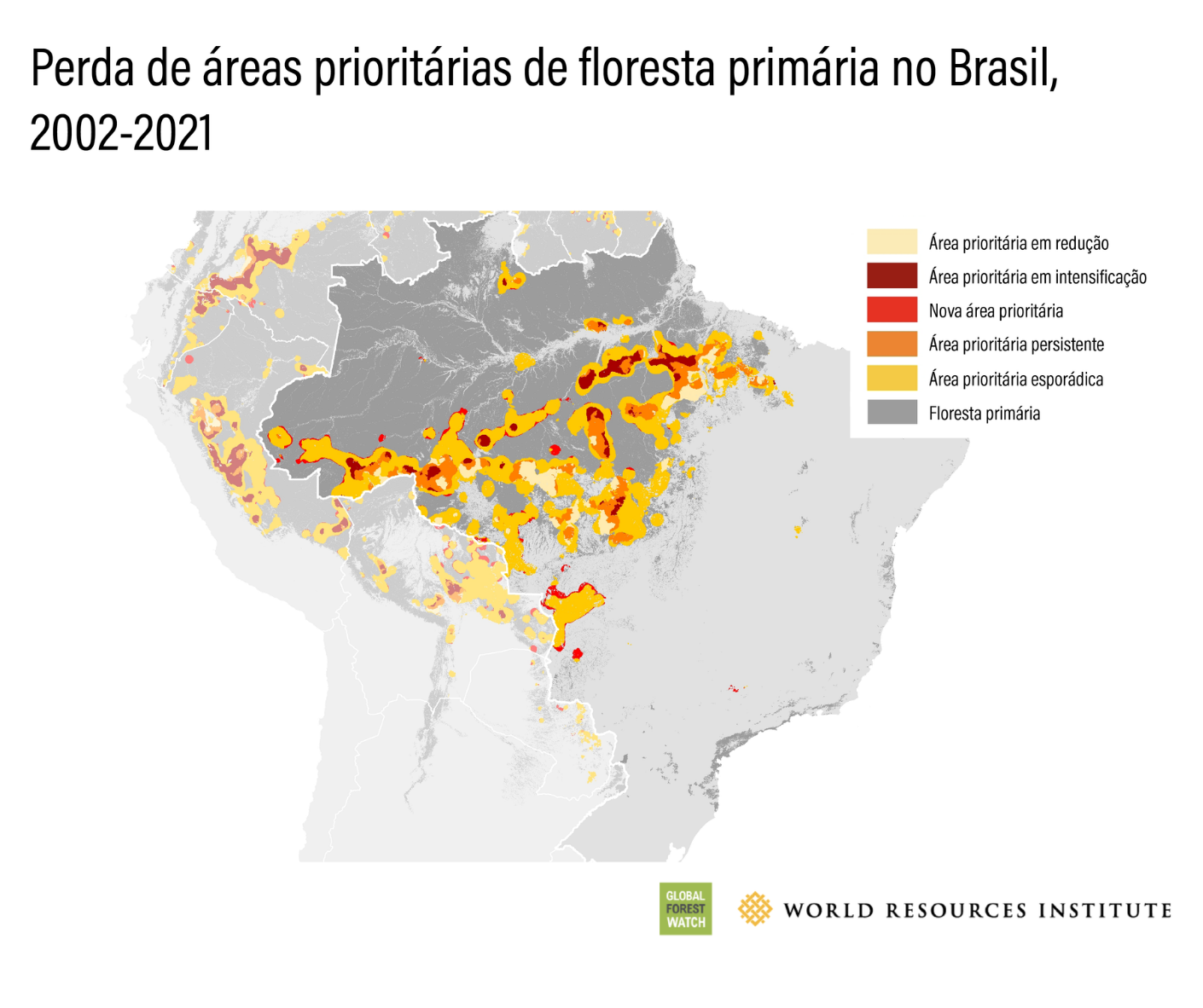

A parte oeste da Amazônia brasileira enfrentou uma intensificação da perda de florestas primárias, com alguns estados experimentando aumentos superiores a 25% entre 2020 e 2021. Esta parte da Amazônia tem vários hotsposts de perda de floresta primária, o que significa lugares que tiveram um aumento estatisticamente significativo de novas perdas em 2021. Muitos desses hotsposts são de grandes clareiras – provavelmente para pastagens de gado – ao longo de estradas. Algumas dessas estradas, como a BR-319 que percorre o Amazonas de norte a sul, estão recebendo ou têm previsão de receber pavimentação e melhorias, o que já resultou em um aumento no desmatamento.

A perda de floresta primária no Brasil é especialmente preocupante, dada a nova evidência de que a floresta amazônica está perdendo resiliência e pode estar mais perto de um ponto de não retorno do que se pensava anteriormente. Desmatamentos somados aos efeitos das mudanças climáticas e dos incêndios podem fazer com que a floresta não seja mais capaz de se manter e grandes áreas passem por uma transição, tornando-se um ecossistema mais próximo das savanas. Isso resultaria não apenas em grandes quantidades de perda de biodiversidade e emissões de carbono, mas também interromperia os padrões de chuva fundamentais para a produção agrícola.

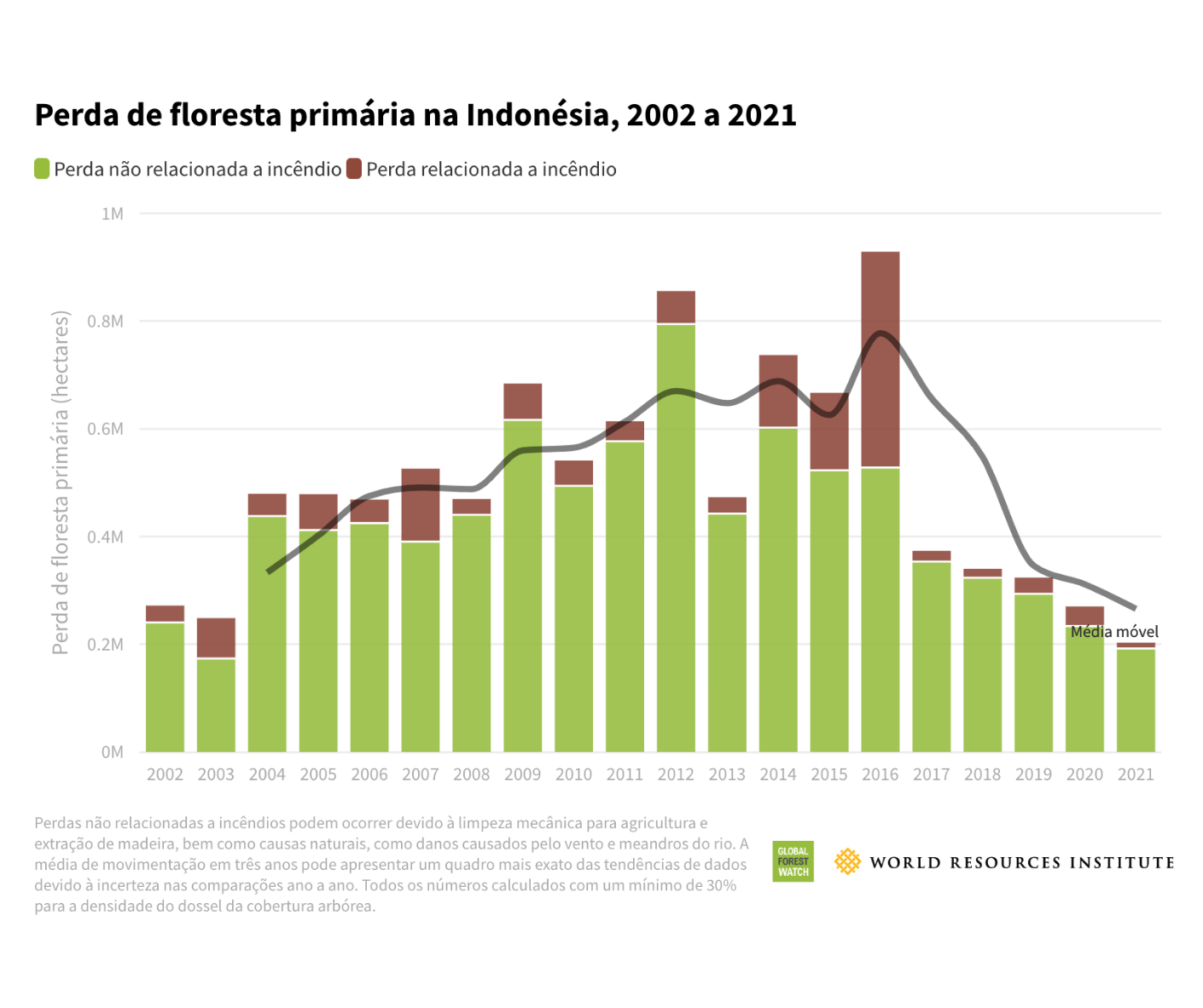

Indonésia reduziu a perda de floresta primária pelo quinto ano consecutivo

A taxa de perda de florestas primárias na Indonésia continuou a diminuir em 2021 pelo quinto ano consecutivo, caindo 25% em relação a 2020. Mais um ano de declínio é motivo de comemoração e indica que a Indonésia está caminhando na direção certa para cumprir alguns de seus compromissos climáticos. No ano passado, a Indonésia atualizou seu compromisso no âmbito do Acordo de Paris (NDC), comprometendo-se a reduzir as emissões do setor florestal e de uso da terra até que se torne um sumidouro líquido de carbono até 2030.

A continuidade da tendência de queda também indica que os compromissos corporativos e as ações governamentais estão dando certo. Novas pesquisas mostram que o desmatamento ligado ao óleo de palma está no menor nível em 20 anos. Os compromissos dentro do No Deforestation, No Peat and No Exploitation (sem desmatamento, sem turfas e sem exploração, NDPE) agora cobrem 83% da capacidade de refino de óleo de palma na Indonésia e na Malásia, e mais de 80% da indústria de papel e celulose na Indonésia. Além disso, a Roundtable on Sustainable Palm Oil (Mesa Redonda para Óleo de Palma Sustentável) reforçou as exigências para certificação sustentável em 2018, incluindo a proibição do desmatamento ou remoção de turfas.

O declínio também reflete os esforços do governo indonésio para reduzir a perda de florestas. O Ministério do Meio Ambiente e Florestas aumentou as ações de monitoramento e prevenção do fogo após os incêndios florestais e de turfa que ocorreram de maneira generalizada em 2015. O governo também emitiu uma moratória permanente sobre a conversão de florestas primárias e turfeiras e ampliou o mandato da Agência de Restauração de Turfas para incluir proteção e restauração de manguezais e turfeiras. Os manguezais são ecossistemas importantes para a biodiversidade e para a regulação dos impactos do clima extremo.

Embora a Indonésia tenha motivos para comemorar o quinto ano consecutivo de declínio na perda florestal, precisará reforçar as medidas de proteção para sustentar essa tendência positiva. Os preços do óleo de palma, que tendem a se correlacionar com o desmatamento, começaram a subir em 2020 e agora estão no maior nível dos últimos 40 anos. O congelamento temporário de licenças para novas plantações voltadas para produção de óleo de palma não foi renovado no ano passado, abrindo as portas para o aumento das plantações em resposta à alta dos preços.

Além disso, o governo indonésio revogou recentemente centenas de licenças para operações madeireiras, plantações e atividades de mineração em áreas florestais. Se essas áreas forem redistribuídas às comunidades locais e indígenas para o manejo florestal comunitário, as revogações poderão ser um marco importante no caminho para um reconhecimento mais forte dos direitos e da proteção florestal. No entanto, também existe a possibilidade de que essas áreas sejam realocadas para empresas e desmatadas rapidamente, levando a mais perdas florestais.

Por fim, existe o risco de que os esforços da Indonésia para impulsionar a recuperação econômica da pandemia de Covid-19 ainda possam afetar suas florestas.

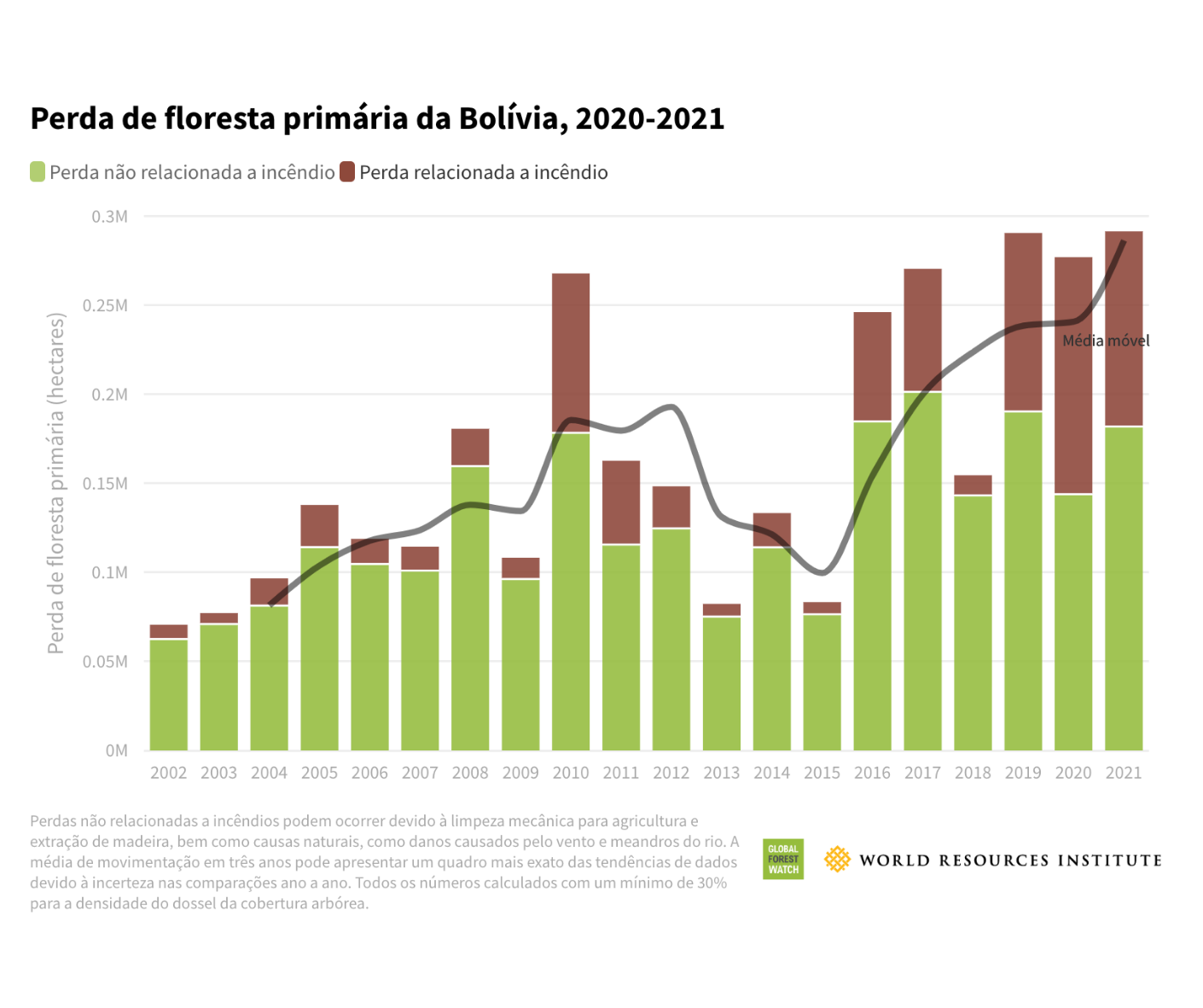

Bolívia experimentou uma perda recorde de florestas primárias devido a incêndios e agricultura em larga escala

Em 2021, a perda de floresta primária na Bolívia atingiu seu nível mais alto já registrado, com 291 mil hectares, superando a Indonésia mais uma vez e tendo a terceira maior perda de floresta primária entre os países tropicais.

Os últimos três anos foram de taxas consistentemente altas de perdas florestais na Bolívia, com os incêndios representando mais de um terço da perda a cada ano. Assim como nos dois anos anteriores, em 2021 houve queima significativa de florestas primárias dentro de áreas protegidas. Incêndios na Bolívia são quase sempre provocados por humanos como parte dos esforços para limpar a terra, mas se espalham fora de controle devido ao clima seco e quente exacerbado pelas mudanças climáticas. A maioria das queimadas em 2021 ocorreu no departamento de Santa Cruz, embora o governo esteja trabalhando para restaurar as áreas afetadas.

Santa Cruz também é o epicentro da agricultura em grande escala do país, que inclui soja e pecuária, e responde por grande parte da perda de florestas primárias não causadas por incêndios em 2021. Embora a Bolívia tenha muito menos produção de soja do que os países vizinhos, a maior parte de sua expansão de soja ocorreu às custas das florestas.

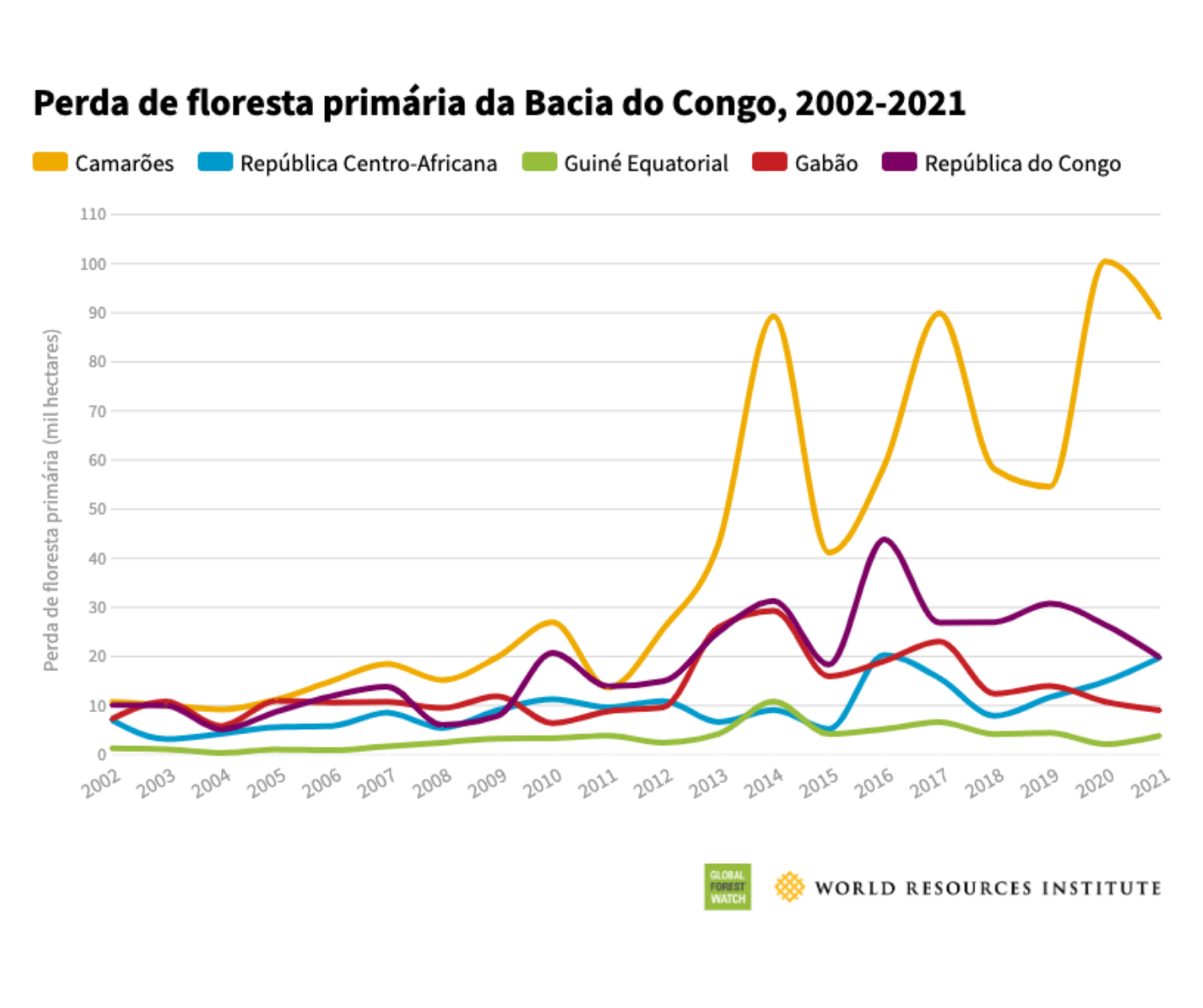

Agricultura, demanda de energia e extração madeireira levaram à perda de florestas primárias nas florestas da Bacia do Congo

Como nos anos anteriores, as altas taxas de perda de florestas primárias continuaram na República Democrática do Congo (RDC). A RDC perdeu quase meio milhão de hectares de floresta primária em 2021 devido à expansão da agricultura de pequena escala e à derrubada de árvores para atender à demanda de energia.

As grandes extensões florestais da RDC são um sumidouro de carbono globalmente importante, com vastas extensões de turfeiras ricas em carbono. Grandes mudanças são necessárias para conter essa taxa alta e persistente de perda, incluindo caminhos de desenvolvimento que não envolvam expansão agrícola em florestas primárias e acesso a energia limpa acessível em comunidades rurais e urbanas para reduzir a dependência de carvão e outras formas de energia provenientes da madeira. aqui.

aqui.

Apesar das taxas altas e persistentes de perda florestal na Bacia do Congo, sinais de esperança também podem ser encontrados. Tanto o Gabão quanto a República do Congo experimentaram dois anos de declínio na perda de florestas primárias. Ambos são reconhecidos como países de muitas florestas e baixo desmatamento, com perspectivas promissoras no horizonte para suas florestas: o Gabão tornou-se o primeiro país africano a receber pagamento pela redução das emissões de carbono e desmatamento, e a República do Congo recentemente aprovou uma lei permitindo que povos indígenas e comunidades locais detenham e administrem legalmente – e assim protejam – suas florestas de atividades comerciais indesejadas.

Mudanças climáticas causaram estragos nas florestas do norte

Fora dos trópicos, as florestas boreais experimentaram as maiores taxas de perda de cobertura arbórea em 2021. Embora a perda de cobertura arbórea nas florestas boreais raramente resulte em desmatamento permanente, a taxa de perda atingiu níveis sem precedentes em 2021, aumentando 29% em relação a 2020. Essas florestas perenes de alta latitude estão cada vez mais ameaçadas pelas mudanças climáticas, com condições mais quentes e secas levando ao aumento de incêndios e danos causados por insetos.

Uma temporada de incêndios sem precedentes na Rússia impulsionou grande parte desse aumento. A Rússia passou pela pior temporada de incêndios desde o início dos registros em 2001, com mais de 6,5 milhões de hectares de perda de cobertura arbórea em 2021. Embora os incêndios sejam uma parte natural dos ecossistemas florestais boreais, incêndios maiores e mais intensos são preocupantes. O clima mais quente e seco relacionado às mudanças climáticas levou a condições propensas ao fogo, turfeiras mais secas e gelo permanente do subsolo derretido. A vasta área de turfeiras da Sibéria – a maior do mundo – armazena grandes quantidades de carbono, que é liberado na atmosfera quando a turfa seca. O derretimento do gelo permanente do subsolo também libera carbono e metano armazenados. Essas condições podem representar um novo normal, impactando as pessoas que vivem na Sibéria e criando um ciclo de feedback no qual o aumento dos incêndios e das emissões de carbono se reforçam e levam ao agravamento das condições.

O que é necessário para cumprir os compromissos de proteção das florestas?

Embora a perda florestal precise diminuir muito mais rápido para atingir as metas de desmatamento zero em 2030, há motivos para esperança. A rápida diminuição da perda de florestas primárias na Indonésia deve ser celebrada como uma grande conquista que não parecia provável apenas cinco anos atrás.

Alcançar reduções semelhantes no mundo todo não será fácil. A Indonésia e a Malásia precisarão manter o ímpeto na proteção das florestas em meio à disparada dos preços do óleo de palma; o Brasil e outros países da Amazônia precisarão conter novas áreas prioritárias de desmatamento; os países da Bacia do Congo precisarão garantir caminhos para o desenvolvimento que protejam as florestas; e a Rússia e outros países do norte precisarão combater os impactos das mudanças climáticas nas florestas.

Graças à Declaração de Glasgow, o mundo tem um objetivo comum de proteger as florestas e financiamento para isso. Os caminhos para alcançar esses compromissos são desafiadores, mas claros. Continuaremos a monitorar, analisar e relatar o progresso da humanidade.