Karina Ninni | Agência FAPESP – Existem áreas pouco investigadas cientificamente na Amazônia brasileira, por diversos motivos. Um artigo publicado na revista Current Biology por cientistas do mundo todo reunidos no Consórcio Synergize revela não só as áreas, mas também os fatores que determinam esses gaps de investigação ecológica, abrindo possibilidades para orientar pontualmente o planejamento de novos investimentos em pesquisa na região.

Entre 15% e 18% das áreas com biodiversidade mais negligenciadas na Amazônia brasileira também mostram alta suscetibilidade às mudanças climáticas até 2050

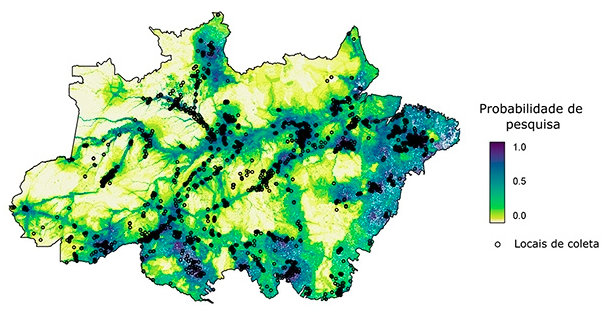

O trabalho utilizou informações de 7.694 locais onde ocorreram investigações ecológicas para avaliar como a logística e a influência antrópica nas florestas explicaram a chance de diferentes regiões da Amazônia receberem pesquisas. O período analisado foi de 2010 a 2020, abrangendo estudos de nove grupos de organismos: invertebrados bentônicos (que habitam o fundo dos oceanos, estuários, rios e lagos ou vivem associados a substratos como sedimentos, rochas, troncos e plantas aquáticas), heterópteros, odonatas (grupo popularmente conhecido como “zigue-zague” ou “lavadeira” e que também inclui as libélulas), peixes, macrófitas, aves, vegetação lenhosa, formigas e besouros rola-bosta.

“O consórcio reuniu pessoas que contribuíram com bancos de dados sobre inventários padronizados e estudos que apresentassem esforços amostrais similares. Capturamos informação sobre três grandes grupos representativos da biodiversidade da Amazônia: animais vertebrados, invertebrados e a flora de florestas de terra firme, florestas alagáveis e de ambientes aquáticos (igarapés, rios e lagos). Este é o primeiro trabalho que o grupo publica”, explica o biólogo Mario Ribeiro de Moura, do Instituto de Biologia da Universidade de Campinas (Unicamp), um dos autores do artigo e integrante do consórcio.

As descobertas indicam que 15% a 18% das áreas com biodiversidade mais negligenciadas na Amazônia brasileira também mostram alta suscetibilidade às mudanças climáticas até 2050. A região em que há menor volume de pesquisas coincide com parte das áreas ameaçadas nas proximidades do arco do desflorestamento, região que contorna os limites sul, sudeste e leste da Amazônia e se concentra em parte dos Estados do Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins.

Os dados revelam ainda que as maiores lacunas na pesquisa ecológica na Amazônia aparecem em ambientes de terra firme. “Isso é esperado e provavelmente reflete o papel que a rede de vias navegáveis da região tem em facilitar o acesso a florestas alagáveis (várzeas e igapós) e ambientes aquáticos.” Não por acaso, os cenários menos pessimistas aparecem ao longo dos rios, no nordeste do Pará e de Roraima, no sudeste do Acre e no norte de Rondônia. “Nesses locais teremos impactos menores das mudanças climáticas para o futuro, e o conhecimento que temos sobre as comunidades de espécies deles é melhor.”

O estudo foi apoiado pela FAPESP por meio de duas Bolsas de Pós-Doutorado no Brasil. Uma das Bolsas foi concedida a Raquel de Carvalho e outra a Angélica Faria de Resende. Moura foi apoiado no âmbito de um Auxílio Jovens Pesquisadores e uma Bolsa no Brasil.

Fatores impactantes

Os cientistas mapearam as áreas mais negligenciadas em pesquisa ecológica na Amazônia e a esse mapa sobrepuseram as áreas que mais seriam afetadas pelas mudanças climáticas, segundo uma métrica que reflete sua intensidade. Para os dados sobre desmatamento e degradação, usaram um estudo recente publicado na Science sobre os drivers de desmatamento na Amazônia. O cruzamento de dados revela que a pesquisa ecológica na Amazônia ocorre com mais frequência em ambientes já desmatados do que naqueles em que se espera desmatamento nas próximas três décadas.

“Estamos em ritmo de mudanças ambientais aceleradas, incluindo mudanças climáticas e transformações das paisagens. Para entendermos como essas mudanças afetam a biodiversidade, é preciso saber o que havia em determinada região antes que essas mudanças aconteçam. E a Amazônia é um dos últimos resguardos de biodiversidade tropical significativamente preservada, sendo essencial para compreender o efeito isolado de mudanças climáticas e destruição de hábitats sobre a biodiversidade. O estudo mostra áreas com alto risco de sofrerem modificações ambientais nos próximos anos e que ainda são desconhecidas para nós. Sem o conhecimento ecológico adequado, não será possível saber o que está mudando ou o que está sendo perdido,” diz Moura.

No que diz respeito à logística, a acessibilidade e a distância de instalações de pesquisa são importantes preditores da probabilidade da realização de trabalhos científicos. “O acesso é uma faca de dois gumes e a região do arco do desflorestamento comprova. A facilidade de acesso permite que os pesquisadores alcancem mais áreas, por isso há uma parte desse imenso arco sobre a qual já se sabe bastante. Mas, permite que os desmatadores e outros com piores intenções também cheguem lá. E ainda há pouca informação sobre as áreas ameaçadas que se localizam na fronteira do arco do desflorestamento”, afirma Moura.

O acesso aumentou com a proximidade de transporte e de instalações de pesquisa para todos os organismos de terra firme e para a maioria dos representantes de florestas alagáveis e hábitats aquáticos. “A duração da estação seca determina a facilidade de acesso por hidrovias. Nas florestas alagáveis, quanto menor a estação seca, maior é a possibilidade de acesso fluvial, o que contribui para ocorrências de pesquisas. Já nas áreas de terra firme, a estação seca mais pronunciada facilita o acesso terrestre, há menos lama envolvida e ausência de trechos alagados.”

A degradação florestal e a posse da terra também mostraram um efeito modesto, mas de importância consistente, em todos os grupos de organismos estudados na região. Esses dois fatores afetaram a pesquisa ecológica, com a probabilidade de pesquisa diminuindo ligeiramente em áreas degradadas e Terras Indígenas, mas aumentando em Unidades de Conservação. Resumindo: faz-se menos pesquisa em áreas degradadas e mais pesquisa em Unidades de Conservação do que em Terras Indígenas.

“É mais difícil viabilizar o acesso a comunidades indígenas ou talvez faltem mecanismos administrativos que conectem pesquisadores com órgãos que regulam o acesso às Terras Indígenas e com as próprias comunidades indígenas. Precisamos melhorar a integração entre as partes envolvidas e, sobretudo, envolver as comunidades locais no processo de geração de conhecimento. Nas Unidades de Conservação a quantidade de pesquisa é bem maior que nas Terras Indígenas, embora ambas sejam um tipo de área protegida”, diz o pesquisador.

Na avaliação de Raquel de Carvalho, essa distribuição é problemática, considerando que as terras indígenas ocupam cerca de 23% da Amazônia brasileira. “Ao mesmo tempo, várias terras indígenas são ainda as áreas mais preservadas do bioma amazônico. Seria muito interessante ter pesquisas nessas áreas”, ela diz.

Novas estratégias

Segundo Moura, a floresta amazônica está sub-representada em bancos de dados globais usados como base para estudos sobre biodiversidade. “Alertamos para a necessidade de integrar as informações que temos sobre a Amazônia aos bancos de dados globais e citamos alguns projetos com os quais o Consórcio Synergize pode contribuir de forma mais intensiva. As informações reunidas para o trabalho atendem, em grande parte, aos requisitos de outros bancos de dados existentes, sendo úteis para melhorar a representatividade da biodiversidade amazônica em novos estudos sobre mudanças globais. A partir deste trabalho, o consórcio visa se estabelecer como uma rede de colaboração importante para outros grupos de pesquisa interessados em atuar com mudanças ambientais na Amazônia.” O Synergize é coordenado por Joice Ferreira, da Embrapa Amazônia Oriental, e Filipe França, da Universidade de Bristol, com orientação de Jos Barlow, da Universidade de Lancaster, no Reino Unido.

Para o biólogo, os resultados do grupo deverão servir para orientar o estabelecimento de novas estratégias de financiamento dentro da Amazônia. “Sabendo onde estão as lacunas, os investimentos para conservação e a pesquisa da Amazônia podem mirar esses locais ou dar maior peso para as propostas que contemplem pesquisas nesses locais em futuras chamadas e editais. As políticas públicas podem levar esses resultados em consideração no planejamento de novas ações e programas de monitoramento e inventariamento da biodiversidade amazônica.”

O artigo Pervasive gaps in Amazonian ecological research pode ser acessado no endereço: https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.06.077